夏文化 | 夏墟文明寻迹

时间:2023-07-06来源:文旅中国点击量:610

中华文明是世界上最古老的文明之一,也是世界上唯一的5000多年连续不断裂的文明。在公元前22世纪之前,黄土高原的黄帝部落集团统辖夏的六个巨大的部落,成为活跃在陕西,山西,河南交界地区最强大的力量,建立了中国历史上第一个王朝——夏王朝。对于夏文化的探索研究,一直是我国史学界、考古界所关注的重要课题。由于先秦史籍对夏王朝的记载极为简略,司马迁的《史记·夏本纪》不过只有寥寥四千余字,历史上是否有夏代存在,曾被许多人怀疑。

近代以来,一些历史学家认为,中国古代史实多由神话转化而成,同样的故事,随着年代,文献记载越来越详细,这些古史记载的神话都是后代史官为了王朝统治编造出来的。而傅斯年等为代表的史学家认为,中华文明虽然存在一些传说,但同样保留了诸多有价值的古史信息,也是研究中国古文明不可缺少的一部分。如“大禹治水”的故事在传世文献和出土文献都有记载,在西周中期的青铜器遂公盨铭文就记载了“大禹治水”这一事件,经过考古学家对新密新砦、偃师二里头遗址的环境分析,当时确实存在“大禹治水”的气候环境背景。传说中的“奚仲造车”,通过考古发现在龙山晚期的平粮台遗址确有车辙的痕迹,在二里头遗址中也发现了车辙,证明了“奚仲造车”故事也符合当时的历史事实。因此,并非所有的神话传说全是虚构的,有些神话传说与出土文献、或考古发现是可以对应的。结合文献与考古材料做历史研究,可以使历史场景更鲜活。

河南省文物考古研究院副院长梁法伟说,当前对夏文化的探索主要集中在河南龙山文化晚期到二里头文化时期这段时间。龙山文化晚期的显著特点是城邦林立,如王城岗、新密古城寨、郾城郝家台等城址。据调查和发掘资料显示,龙山文化晚期至少有三级的聚落结构,除了大型聚落遗址外,还出现了一些功能比较单一的小聚落,如专门从事石器加工、专门储存粮食的仓城等,这些体现出当时社会较高的管理水平。在龙山文化中原腹地发现的众多遗址,说明当时的人口大规模增加,科技分析结果显示大遗址人口构成复杂,在这一时期的祭奠坑,有把外来人口作为祭品的情况,这些都是公共权力存在过的证明。考古界一般认为这时就已经进入了夏代早期。

到1952年,考古工作者在河南省郑州市二里岗发掘出了早于殷商的郑州商城遗址,随后又在二里岗以西的洛达庙村发掘出了早于殷商、晚于龙山文化的洛达庙文化遗址。这些文化遗址的发现再次证明了在中原地区存在早于殷商文明的王朝。

根据考古学家徐旭生先生的日记,当时的考古工作者在登封、禹县、巩县、偃师等地先后发现了二十余处文化遗址,找到了大量自仰韶时期到汉代的陶片、石器等文物,并在偃师的二里头村发现一处大型文化遗址。不过,根据当时发掘出来的文物和当时史籍的记载,大家都认为这处遗址可能是商汤时期的西亳。

从二里头文化遗址自1959年被发现以来,除十年动乱期间有所中断外,其发掘考古工作一直没有停止,其中1972年发现的1号宫殿遗址、1976年发现的2号宫殿遗址初期确定了二里头夏文化的理念;2022年9月16日,考古人员在遗址的北缘中部首次发现较为丰富的制陶遗存,在宫城西南角又发现了近百平方米的骨、角器加工作坊,在祭祀区以西发现了二里头文化大型居址及高规格墓葬,这为探讨中国早期国家都城制度与社会经济、礼仪与丧葬制度提供了重要的线索。

考古人员发现在二里头文化时期有一个“金字塔”形的聚落结构,在二里头的周边还发现很多二级聚落,二里头遗址正是在“金字塔的塔尖”,这是属于都邑性质的遗址。这种王权国家的体现,除了聚落结构,宫城居中,凸显王权尊贵,方正严整,规划有序的布局,这都是王权国家最突出的特征,通过60多年的研究,历史学家和考古学家肯定了二里头遗址就是夏朝中晚期的一个都城遗址,是最早在洛阳盆地建都的广域王权国家都城,最符合“最早的中国”。

二里头遗址作为中国最早的王朝都城遗址,是中国乃至东亚地区最早的广域王权国家的都城。遗址建筑区目前已发掘了东西两组建筑群,西边最大的1号宫殿基址,东西长约107米,南北宽约99米,基本呈正方形,相当于1.5个标准足球场大小。在二里头夏都遗址博物馆的陈列展厅里,近2000件弥足珍贵的夏代文物系统展示了夏代历史、二里头遗址考古成果、夏文化探索历程、夏商周断代工程和中华文明探源工程的研究成果。

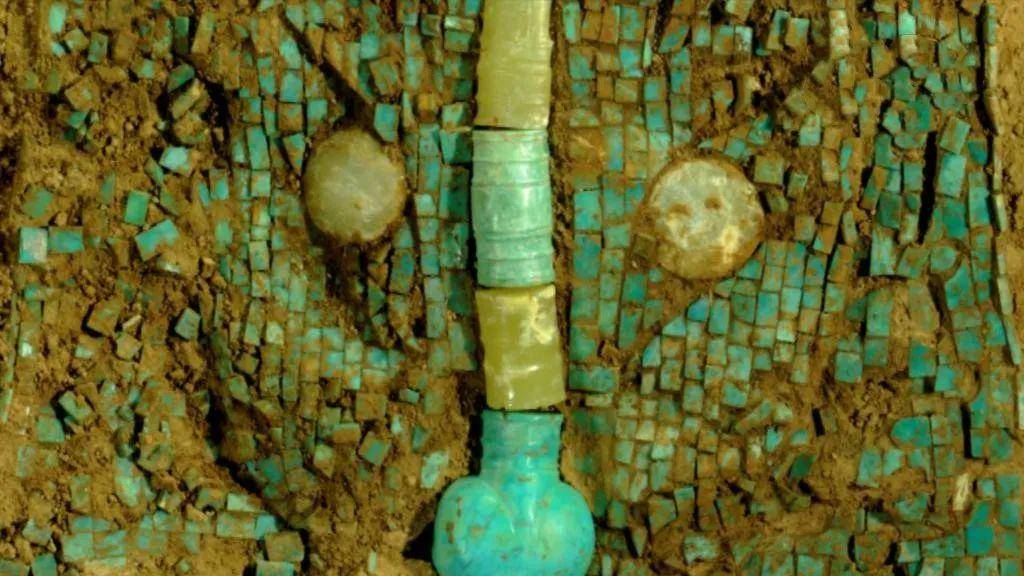

出土于二里头贵族墓葬,距今3700年左右的大型绿松石龙形器,堪称中华民族龙图腾最直接最正统的根源。据当年见证绿松石龙的出土的梁法伟回忆,当时考古人员在一个贵族墓室中,发现了很多绿松石碎片,领队感觉到这些碎片有可能组成一个完整的图案。经过对墓室的清理,发现这是一条很壮观的龙型器,它由2000余片绿松石组成,长约65厘米,其制作之精美,体量之大,也被学者命名为“中国龙”。

二里头遗址还出头了大量的青铜礼器,古代工匠制作出的青铜鼎,青铜爵,青铜斚等,形制古朴庄重,虽貌不惊人,花纹装饰相对简单却是夏代铜器中的出类拔萃者,也是已发现的中国最早的青铜容器群,是青铜器时代的开端。

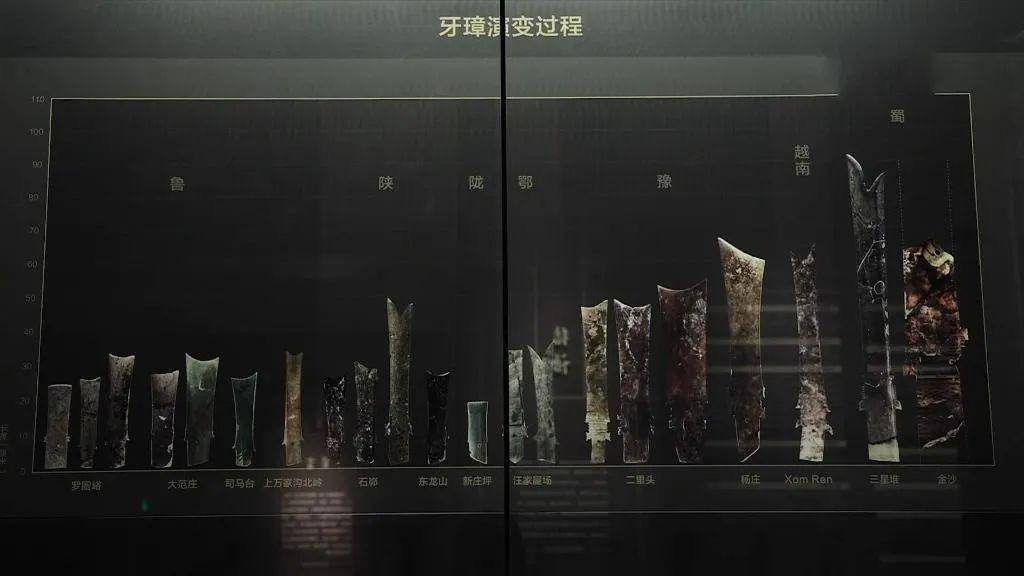

二里头文化的伟大创造之一,是将冶金技术运用到了政治生活中,形成了以青铜爵等酒器、牙璋等玉器为代表的一整套礼乐制度。以铜爵为代表的青铜礼容器的出现,说明宫廷礼仪,当时的社会政治结构,管理模式发生着重大的改变,这是二里头文化进入王朝国家的重要标志。二里头文化时期的牙璋体量变大,整体表现为龙的形态,也是国家成熟、宫廷礼仪的象征。

二里头遗址位于古代伊河和洛河的交会上游,是古代沿河流域居民的“风水宝地”。考古研究表明,二里头遗址的使用年代约为公元前1750年至公元前1520年,基本和史书记载的夏朝情况相吻合。二里头的文化对商周乃至后世历代都有深远影响。二里头遗址整体严整有序的规划,贵族墓葬显示出的墓葬制度,祭祀区域体现的祭祀制度,以青铜礼器群、玉礼器群和绿松石龙形器等特殊“重器”为代表的器用制度,都被后世历代所继承和发展。比如,“爵位”这种表达等级的专用词,就是从二里头文化中的青铜爵礼器演变而来。从二里头文化代表的夏代到商代再到周代,是一脉相承的中国青铜文明。以二里头文化为核心的社会整合与制度建设,通过商周王朝的扩张又纷纷实现制度化,最终奠定了古代中国的基础。

几千年过去了,那座赫赫的夏都古城已不复存在,但遗址博物馆里的种种器物,却在向人们诉说着这块土地上昔日的文明和辉煌,成为寻找夏朝历史印迹最重要的一把钥匙。二里头文化在四方文化的冲击和碰撞中发展壮大,成为华夏文明的主流,这恰是中华文明所独具的源远流长、兼收并蓄、和合发展、博采众长的特质,至今,仍保留在中华民族的基因和血脉之中。

责编:易卓

-

关于征集第二十四届全国检察理论研究年会暨中国法学会检察学研究会年会论文的公告

第二十四届全国检察理论研究年会暨中国法学会检察学研究会年会拟于2023年5月召开,会议主题是“法律监督现代化”。

2023-02-27

-

2022年甘肃省政协理论研究会课题结项公告

经甘肃省政协理论研究会课题专家组评审,2022年立项的10项研究课题获准结项,现将评审结果公告如下

2023-01-10

-

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022-12-20

-

中国英汉语比较研究会语言服务研究专业委员会学术论坛公告

为了促进我国语言服务行业健康发展,提升国家语言服务能力,汇聚学科交叉资源,推动我国语言服务学科建设,培养高质量的语言服务人才,并对当前语言服务领域中的热点和问题深入研讨,山西师范大学外国语学院拟于2022年11月19日承办中国英汉语比较研究会语言服务研究专业委员会第二届理事会,真诚欢迎语言服务界的广大学者和同行参会,期待与广大语言服务界同仁就新时代语言服务产业的发展热烈讨论。

2022-12-08

京公网安备 11010602103744号

京公网安备 11010602103744号