林香 ——山林予我意 我予山林香

时间:2021-10-05来源:众视资讯点击量:959

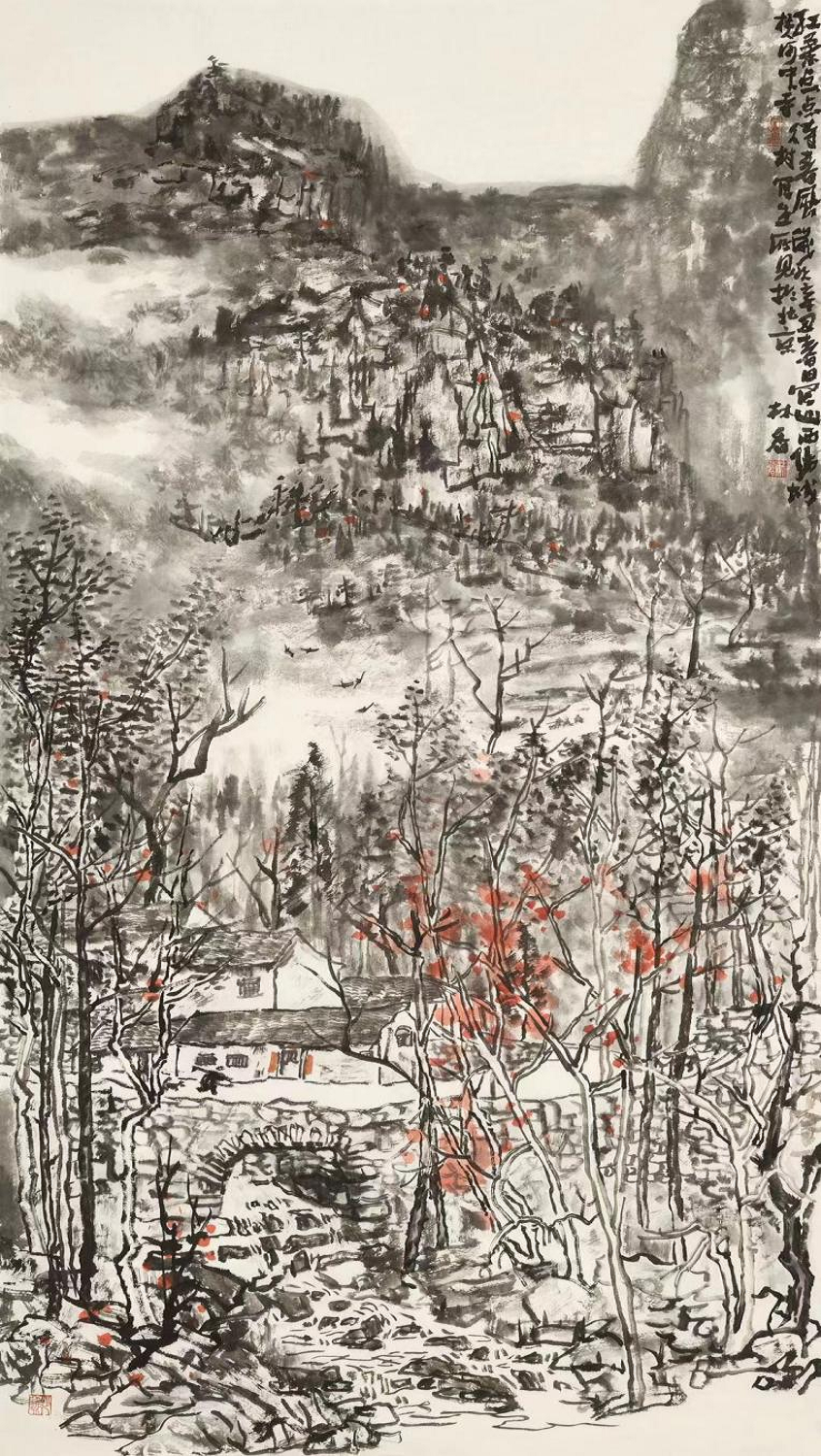

林香老师作品 《红叶点点待春来》 崔志文 摄

林香老师作品 《红叶点点待春来》 崔志文 摄

“这是当时我们在山西阳城恒河写生的作品,我特别喜爱当地那种质朴的大自然环境,经常一写生就是四五个小时,有时都会忘了神。”她的眼睛忽闪忽闪的,兴奋得像个孩子一样。在采访的过程中,这位美丽的女画家犹如一个对世界充满好奇的懵懂少女,看待自然万物永远都保持着那样期待和新奇的眼光。

崔志文 摄

初见林香,人们很难把她与“画家”这一职业联系起来,现实生活中的她体态优雅,身材高挑,日常着装以古风风格为主,一张白净的鹅蛋脸颇有东方古典美人的韵味,闪闪发亮的大眼睛里满是对艺术的热爱,很多人说,比起画家这个身份,她看起来更像是一位灵巧的舞者,在世界的每一个角落翩翩起舞,熠熠生辉。她身上优雅甚至于超凡脱俗的文艺气质,正如她的画一般,笔法细劲流利,工巧细整,设色古朴,历史与文化的厚重感在她用墨线勾勒的山山水水、文明古迹中一一显露无疑。

在旁人眼里,也许林香更像是一位事业上的“女强人”。 她祖籍江苏徐州,自幼酷爱绘画艺术,曾拜师当地知名画家秦培鸿先生,而后就读于北京画院山水花鸟系,师从当代著名画家李小可先生,研究山水画法至今。2018年进入中国书画院,2020年担任中国书画院高级院士。2021年,她的作品《文明的印记》成功入围中国美术家协会参与举办的“重温经典”第五届娄东(太仓)全国山水画作品双年展。除此之外,她的精美作品《红叶点点待春来》 、《深谷幽景又逢春》也受邀在北京画院参展,且获得了业界人士极高的评价。

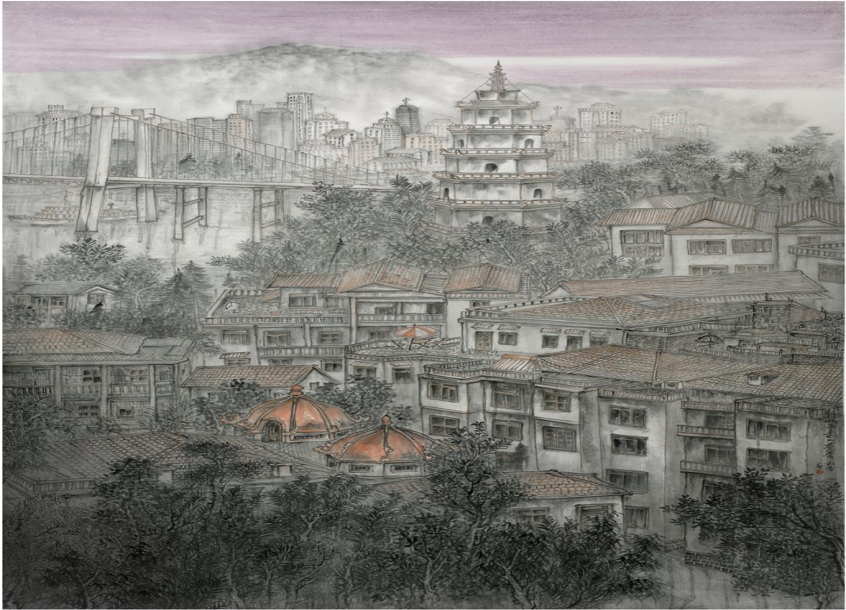

林香老师的作品参加北京画院展览 崔志文 摄

说起职业社生涯,林香的画途可谓是一路高歌,当然,在获得众人羡慕的目光背后,离不开她人生中极其重要的一位启蒙老师的悉心指导,也同样离不开她自己的天赋和努力。

小时候的林香好像和其他孩子的兴趣不太一样。其他孩子都抢在下课铃的前一秒钟冲出教室,放学也不放过任何一个可以逃离父母掌控的机会,踢毽子,跳皮筋,滚铁圈……而她却喜欢安静地待在家,在白纸上涂涂画画。“那个时候没有彩笔,我就把那个红笔芯,你知道吧,就是那种红笔芯,把笔头咬掉,然后用嘴吹,想把我画的花朵‘泼墨’染上去,哈哈哈!回忆起小时候的趣事,她经不住大笑起来,一时间大家都被她的幽默感染了,忍不住哄堂大笑起来。当时林香的父母并没有意识到她的绘画天赋,而她对自己的“超能力”也浑然不知。

直到有一天,林香的父亲因公事顺便带她去拜访一位绘画大师,她终于遇到了人生中的那位“伯乐”。而这位千载难逢的伯乐就是她的绘画启蒙老师——秦培鸿老师。

这位老师是江苏徐州人,幼承家学,后入室于我国著名国画家张惺一先生门下学习工笔花鸟画。他主攻工笔佛像花鸟,画路宽阔,画风追踪宋元,作品精美,用隽秀清雅的字体书写诗词题画,受到众多书画爱好者的高度评价和收藏。

中国画的历史悠久,并逐渐在发展的过程中形成了山水、人物、花鸟三大画种,而从表现形式和手法上又划分为工笔和写意两大类别。花鸟画的取材广泛,表现风格、技法上也丰富多样,而与山水画的发展史相似,它们源起魏晋,发展兴起于隋唐。而工笔花鸟、人物、山水以其描绘工整细腻,敷色层层渲染,层次丰富,惟妙惟肖的特点成为其中三颗耀眼的明珠。

林香老师作品 《红叶点点待春来》 崔志文 摄

“这是当时我们在山西阳城恒河写生的作品,我特别喜爱当地那种质朴的大自然环境,经常一写生就是四五个小时,有时都会忘了神。”她的眼睛忽闪忽闪的,兴奋得像个孩子一样。在采访的过程中,这位美丽的女画家犹如一个对世界充满好奇的懵懂少女,看待自然万物永远都保持着那样期待和新奇的眼光。

崔志文 摄

初见林香,人们很难把她与“画家”这一职业联系起来,现实生活中的她体态优雅,身材高挑,日常着装以古风风格为主,一张白净的鹅蛋脸颇有东方古典美人的韵味,闪闪发亮的大眼睛里满是对艺术的热爱,很多人说,比起画家这个身份,她看起来更像是一位灵巧的舞者,在世界的每一个角落翩翩起舞,熠熠生辉。她身上优雅甚至于超凡脱俗的文艺气质,正如她的画一般,笔法细劲流利,工巧细整,设色古朴,历史与文化的厚重感在她用墨线勾勒的山山水水、文明古迹中一一显露无疑。

在旁人眼里,也许林香更像是一位事业上的“女强人”。 她祖籍江苏徐州,自幼酷爱绘画艺术,曾拜师当地知名画家秦培鸿先生,而后就读于北京画院山水花鸟系,师从当代著名画家李小可先生,研究山水画法至今。2018年进入中国书画院,2020年担任中国书画院高级院士。2021年,她的作品《文明的印记》成功入围中国美术家协会参与举办的“重温经典”第五届娄东(太仓)全国山水画作品双年展。除此之外,她的精美作品《红叶点点待春来》 、《深谷幽景又逢春》也受邀在北京画院参展,且获得了业界人士极高的评价。

林香老师的作品参加北京画院展览 崔志文 摄

说起职业社生涯,林香的画途可谓是一路高歌,当然,在获得众人羡慕的目光背后,离不开她人生中极其重要的一位启蒙老师的悉心指导,也同样离不开她自己的天赋和努力。

小时候的林香好像和其他孩子的兴趣不太一样。其他孩子都抢在下课铃的前一秒钟冲出教室,放学也不放过任何一个可以逃离父母掌控的机会,踢毽子,跳皮筋,滚铁圈……而她却喜欢安静地待在家,在白纸上涂涂画画。“那个时候没有彩笔,我就把那个红笔芯,你知道吧,就是那种红笔芯,把笔头咬掉,然后用嘴吹,想把我画的花朵‘泼墨’染上去,哈哈哈!回忆起小时候的趣事,她经不住大笑起来,一时间大家都被她的幽默感染了,忍不住哄堂大笑起来。当时林香的父母并没有意识到她的绘画天赋,而她对自己的“超能力”也浑然不知。

直到有一天,林香的父亲因公事顺便带她去拜访一位绘画大师,她终于遇到了人生中的那位“伯乐”。而这位千载难逢的伯乐就是她的绘画启蒙老师——秦培鸿老师。

这位老师是江苏徐州人,幼承家学,后入室于我国著名国画家张惺一先生门下学习工笔花鸟画。他主攻工笔佛像花鸟,画路宽阔,画风追踪宋元,作品精美,用隽秀清雅的字体书写诗词题画,受到众多书画爱好者的高度评价和收藏。

中国画的历史悠久,并逐渐在发展的过程中形成了山水、人物、花鸟三大画种,而从表现形式和手法上又划分为工笔和写意两大类别。花鸟画的取材广泛,表现风格、技法上也丰富多样,而与山水画的发展史相似,它们源起魏晋,发展兴起于隋唐。而工笔花鸟、人物、山水以其描绘工整细腻,敷色层层渲染,层次丰富,惟妙惟肖的特点成为其中三颗耀眼的明珠。

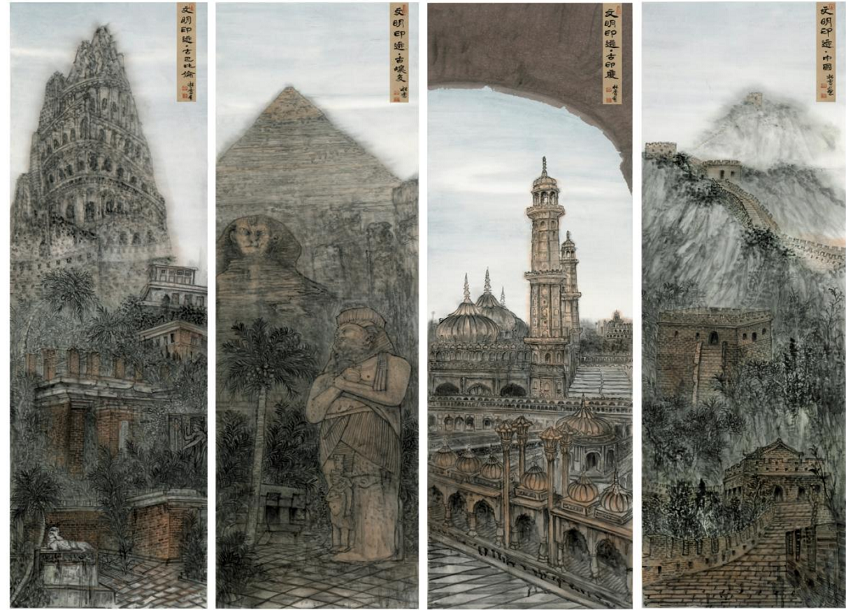

林香老师作品《文明的印记》 崔志文 摄

据林香所说,之所以有机会能够得到老师的青睐,还是得缘于当时秦老师的一个小开玩笑:让她画几根树枝试试看。但当他看到这个年仅九岁的女孩儿的勾笔画时,却难得地感慨:“这个小姑娘这么小,又没有系统的学过画画,线条却勾的这么稳,真的很有天赋!”后来的日子里,林香深得老师真传,尤长工笔花鸟、人物,同时写意山水也是她的强项。

林香老师作品《春夏秋冬》 崔志文 摄

收了徒,拜了师,转眼间已经过去几多春秋。有时候,青春期的林香也会懈怠,她和所有那个年纪的女孩一样,喜欢游玩,喜欢听音乐,不过每当这个时候,师傅师娘就会叫她到家里“吃饭“,“就是用好吃的‘引诱’我啦!然后吃完好吃的就督促我画画,教我画画的技巧。”她端起手边的茶杯,轻轻饮了一口,逗乐似的说出这件事,能看得出来,在北京开着工作室的她,时常会想念在徐州的师傅一家,怀念那些在家乡的美好日子。

我很好奇地发问:“为什么是北京呢?”

当时来北京学画的名额只有三个,她凭借着自己多年来的绘画功底成功争取到其中一个名额,初到北京,便师从当代著名画家李小可老先生,并深得李老师的赏识,一直坚持跟老师在画院学习画画。林香开在北京的书画工作室,名叫芳草堂。她告诉我们,之所以选在北京是有三个原因:一是画友,二是画友,三还是画友。她告诉记者,艺术创作往往需要灵感的迸发,而艺术家之间的交流则是其中非常重要的一环。林香说自己非常热爱和画友们一起写生,每次画完以后大家把各自的作品都放在一起讨论,“真的特别有意思,因为你会看到每一个画家,明明看的是同一座山,同一片林,可画出来作品的都不一样,因为他们每个人关注的东西不一样。”这就是我们常说的“画眼”。

林香老师作品《新春诚意入梦来》 崔志文 摄

从北京往全国各地跑写生,对林香来说并不陌生。而写生这件事也并非大多人想象中的那样浪漫,甚至可能还有些艰苦。“有时候画不仅是一个景观的再现,也同样是一个时代的印记,一种文化的传承。我觉得画家一定要‘走出去’。”

在大山里写生,他们往往要在那里居住半个月到四十天, 村里交通闭塞,可能一个月才能赶集一次。听到这里,林香身边的小助理赶忙插上一句:“听说有鱼吃,都高兴坏了,最后发现吃到的鱼还没半根筷子长!粗细倒是和筷子一般!”大家都不约而同地乐得哈哈大笑。

没有WIFI,没有电视,没有新鲜的蔬菜肉食,开始浩浩荡荡的四十多人的队伍,因为各种原因最后只有20人坚持了下来。有一次,刚开始写生的前二十天大家都是穿短袖的,可后几天气候突然发生变化,气温骤降让所有人不得不穿上了厚厚的棉袄,但林香和每一位画友仍然坚持背上沉重的画板出来写生。

漫天飞舞的雪花,飘落在水墨已经晕染的画纸上,形成奇妙的纹理。“那一天以后,我再也没有画出过那种感觉,我觉得艺术的奇妙之处就在于,它其实就是天时、地利、人和的产物。”就在前段日子,一位朋友的孩子来到芳草堂,谈起西方的油画,神情里满是崇拜与羡慕,她猛然间有些怅然若失。她多么想告诉这些孩子们,我们中国也有很多优秀的传统画派,传承了1500多年的工笔画、山水画、人物画,那都是我们中华民族的无价瑰宝啊。面对记者,林香强调,全球化日益增强的今天,好的传统文化既要继承,也需要被发掘,宣传很重要。

“在未来,我希望更多年轻一代都能看到我们中国老一辈艺术家的作品,无关乎声名,只期待中国传统文化的美,那些刻在艺术作品里经久不衰、历久弥新、世世代代都在传承的东西能够被关注到。”习近平总书记曾指出,文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。向上向善的文化是一个国家、一个民族休戚与共、血脉相连的重要纽带。而坚持文化自信,突破传统文化在传承上的障碍,也是很多老艺术家一直坚持国画创作的根本原因。

-

关于征集第二十四届全国检察理论研究年会暨中国法学会检察学研究会年会论文的公告

第二十四届全国检察理论研究年会暨中国法学会检察学研究会年会拟于2023年5月召开,会议主题是“法律监督现代化”。

2023-02-27

-

2022年甘肃省政协理论研究会课题结项公告

经甘肃省政协理论研究会课题专家组评审,2022年立项的10项研究课题获准结项,现将评审结果公告如下

2023-01-10

-

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022-12-20

-

中国英汉语比较研究会语言服务研究专业委员会学术论坛公告

为了促进我国语言服务行业健康发展,提升国家语言服务能力,汇聚学科交叉资源,推动我国语言服务学科建设,培养高质量的语言服务人才,并对当前语言服务领域中的热点和问题深入研讨,山西师范大学外国语学院拟于2022年11月19日承办中国英汉语比较研究会语言服务研究专业委员会第二届理事会,真诚欢迎语言服务界的广大学者和同行参会,期待与广大语言服务界同仁就新时代语言服务产业的发展热烈讨论。

2022-12-08

京公网安备 11010602103744号

京公网安备 11010602103744号